国庆节前夕,在四川省泸州市古蔺县乌蒙山脉深处的彭营村,一所乡村小学因为一座特殊的博物馆而焕发出新的活力。在北京宸星教育基金会“石头计划”的帮扶下,全国首个建在乡村小学校园内的“乡村声音博物馆”于岩湾小学正式落成。这一创新帮扶项目以“声音”为媒介,旨在帮助留守儿童学会倾听,深度感受家乡文化的厚重与美好,为乡村教育振兴提供了新样态。

一、深入调研,非遗定纲:为乡土文化教育锚定灵魂

项目启动前,基金会并未急于行动,“石头计划”项目组分两批深入泸州地区进行了扎实的田野调查。团队最终精准锁定了6种极具代表性的地方非遗与文化形态(如古蔺花灯、雨坛彩龙、船工号子等),将其作为整个声音课程体系与博物馆建设的核心内容和方向。这一举措确保了项目从起步就深深植根于本土文化土壤,旨在引导孩子们关注并传承那些就在身边、却可能被忽视的珍贵乡土文化。

二、寻音家乡,绘制声景:带领孩子开启听觉探索之旅

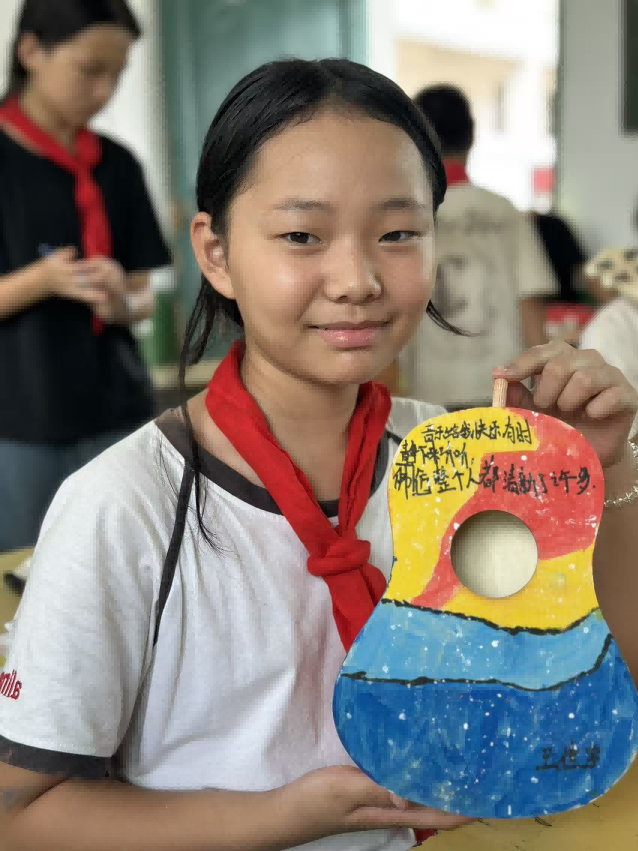

基金会邀请的青年音乐家邹迪带领孩子们用专业的录音设备进行原生态声音的采集。鼓励孩子们成为“家乡声音侦探”。从清晨竹林间的鸟鸣、赤水河的潺潺水声,到院落里的石磨转动声、长辈哼唱的古老歌谣,孩子们主动地去捕捉、记录和解读。这个过程,不仅是一堂生动的声音实践课,更是一场深刻的乡土情感教育。他们所收集的数百条声音样本,共同汇聚成了一张独一无二的“泸州乡村声音地图”,让无形的文化遗产变得可听、可感、可留存。

三、跨界融合,塑文化名片:从无形之声到有形博物馆

基于前期的声音采集与文化研究,基金会携手多方力量,将无形的“声音”与非遗传承实践教学、现代展陈设计进行跨界融合,成功打造了学校的文化新名片——小石头“泸音”乡村声音博物馆。博物馆内设四个展厅,涵盖“龙的传人”、“强国之声”、“家乡有美”、“传声世界”和等八大主题。它不仅是一个文化保存与展示的空间,更成为了未来学校开展对外文化交流、学生研学活动的坚实基地,让乡村文化自信具象化。

四、寓教于乐,种子计划:确保创新课程长效生根

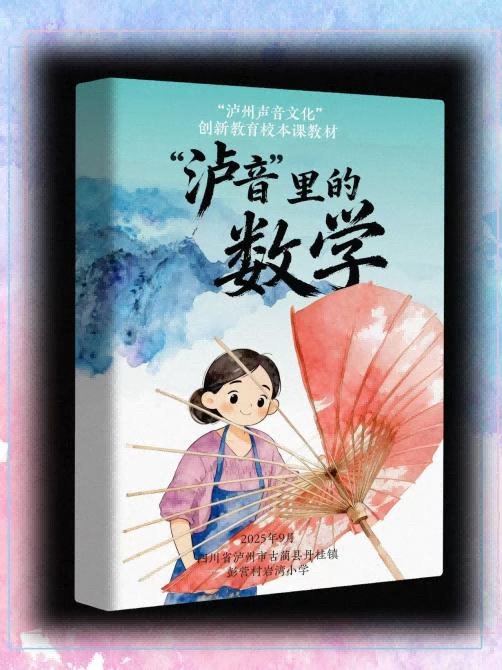

为确保项目的可持续性,基金会深知“授人以鱼不如授人以渔”。项目期间,基金会专家团队与当地7所学校的骨干教师共同协作,开展了校本课程创编工作坊,开展多项小课题研究。将声音采集、非遗文化探究、博物馆导览等内容,系统性地转化为适合当地学情的课内外活动方案与“泸音”系列教案。这颗“创新的种子”已播撒在老师们心中,意味着即使项目结束,这套独特的“声音课程”也将在乌蒙山区的更多学校长期开展,使更多学生持续受益。

本次“石头计划”的支教帮扶,创新性地以声音为切入点,是对偏远地区教育模式的一次有力探索。它证明了教育帮扶不仅是硬件的改善,更是通过激发内在文化自信,为偏远地区留守儿童打开一个更加多彩、更有归属感的世界。